![]()

Navigation fehlt?

Hier klicken!

Einleitung

Auf dieser Seite werde ich in unregelmäßigen Abständen Kommentare, Randbemerkungen oder Schmähschriften zum Gebrauch der deutschen Sprache veröffentlichen. Sei es aus aktuellem Anlass, oder weil mir der falsche, häufige bzw. unangebrachte Gebrauch eines Wortes oder einer Redewendung aufgefallen ist, oder weil es mir einfach in den Kopf kam. Ich beziehe mich dabei auf Presse, Internet, Funk und Fernsehen, auf Werbung, Politsprech und Dummdeutsch.

Was Sprache anbelangt, so bin ich ein Wertkonservativer, der bemüht ist, Neuschöpfungen, Denglisch und ähnliche sprachliche Torheiten weiträumig zu umschiffen – was natürlich nicht in allen Fällen gleichermaßen glückt. Gegen Fachchinesisch, das quasi bis zu Unkenntlichkeit verdenglischt ist, kann man sich ja praktisch gar nicht mehr wehren. Ein weiteres Problem ist die Journalistensprache, die sich auf manchen Gebieten in erschreckender Weise verselbständigt hat. Gegen solcherlei Auswüchse werde ich in bester don-quixotescher Manier zu Felde ziehen. Die Anmerkungen dazu sind subjektiv, in jedem Falle rechthaberisch und oberlehrerhaft und teilweise polemisch. Dass diese keinesfalls allzu ernst genommen werden sollten (zumindest nicht alle), versteht sich hoffentlich von alleine ...

Der Aufbau entspricht einem Blog: Die älteren Artikel befinden sich am Ende der Seite, die aktuellen oben. Zum gezielten Anspringen von zurückliegenden Beiträgen benutzen Sie bitte das Inhaltsverzeichnis.

Sie können natürlich auch chronologisch vorgehen: Springen Sie zu

diesem Zweck zunächst ans Ende der Seite. Sie können

dann mit den kleinen Pfeilen auf der rechten Seite navigieren. „![]() vor“ bringt Sie zum nächsten, neueren Artikel, „

vor“ bringt Sie zum nächsten, neueren Artikel, „![]() zurück“ springt zum vorhergehenden, älteren Artikel.

zurück“ springt zum vorhergehenden, älteren Artikel.

Inhalt

Spot-Premiere

... oder: Wie die Werbeindustrie wieder einmal versucht, den Fernsehzuschauer zu verschaukeln.

zurück

Es soll hier heute um den neuesten und spitzesten Pfeil im Köcher der TV-Werbegestalter gehen: die Spot-Premiere. Schauen wir uns doch zuerst einmal die Definition im Filmlexikon der Uni Kiel an:

| Sonderwerbeform, bei der ein Spot von mindestens 20 Sekunden Länge unmittelbar vor dem Start des Hauptabendprogramms gleichzeitig auf den wichtigsten Privatsendern läuft. Meist handelt es sich um die Uraufführung des Spots (daher rührt die Bezeichnung) und wird ergänzt um 120-150 Sekunden lange Making-of-Sequenzen |

Es handelt sich also um ein cinematisches Ereignis von allergrößter Relevanz und kompromissloser Qualität, anlässlich dessen auch noch im Anschluss der Meister selbst und seine getreuen Mimen bei ihrem künstlerischen Schaffensprozess gezeigt werden. Steven Spielberg goes Eduscho, sozusagen.

Mal ehrlich: Kein Mensch, wirklich keiner, will sich Werbung anschauen. Jeder hasst sie – von den Produzenten und deren Auftraggebern vielleicht einmal abgesehen.

Doch irgendein schlauer Fuchs kam eines Tages auf die Idee, dem offensichtlich völlig verblödeten Fernsehzuschauer seine bescheuerte Werbung als Premiere zu verkaufen. Schaut her: Dieser Spot wird genau jetzt zum allerersten Mal gezeigt und ihr könnt später noch euren Enkeln davon erzählen, wie ihr Zeugen dieses formidablen Ereignisses wart. Und seine Chefs klopften ihm anerkennend auf die Schulter und fanden die Idee ganz wunderbar und überschütteten ihn mit Goldstücken, und die Zuschauer jubelten ob der phantastischen Darbietung und wollten gar nicht mehr umschalten.

Das fand allerdings in einem unbekannten Parallel-Universum statt, in dem wir uns glücklicherweise nicht befinden. Und so kann ich dazu nur sagen: „Wen juckt's?“ bzw. im Jargon der etwas Jüngeren: „Wayne interessiert's?“

Auch wenn ich einen Kuhfladen lecker mit Käse überbacke und mit einem Petersilienzweig, einem Tomatenschnitz und einem Sardellenröllchen hübsch auf einem Teller anrichte, bleibt es trotzdem ein Haufen Scheiße. Das muss man mal in aller Härte und Klarheit so aussprechen.

Es spielt eben keine Rolle, ob es sich um eine Premiere oder einen ganz normalen Werbespot handelt: Werbung bleibt Werbung. Plump, öde, lästig, nervig, aufdringlich. Da nützt auch eine noch so großartige Ankündigung »SPOT-PREMIERE« nicht.

Im Gegenteil: Ich als Betroffener dieses Reklame-Attentats muss plötzlich einsetzende Benommenheit abschütteln, im selben Sekundenbruchteil fluchend die Fernbedienung an mich reißen und ...

... na, Sie wissen schon was ...

Sie tun's doch hoffentlich auch, oder?

Jetzt streamen!

... oder über die grüne Taste auf der Fernbedienung aufrufen.

zurück

Werden Sie auch täglich von Ihrem Fernseher in diesem Kasernenhofton angegangen? Wie geht es Ihnen dabei? Fühlen Sie sich eingeschüchtert, bevormundet, überrannt? Geht Ihnen das genauso gewaltig auf den Nerv wie mir?

Ich meine, was denken sich Fernsehanstalten (allen voran ZDFneo), deren Betreiber und Verantwortliche eigentlich, wie viel Zeit und Lust unsereins hat, ständig an irgendeinem Endgerät herumzusitzen und irgendwelche Sendungen zu streamen?

Vielleicht habe ich gerade gar keine Zeit oder Lust zum Fernsehschauen, weil ich gerade meine Wohnung putzen, den Wocheneinkauf erledigen, mit der Nachbarin Kaffee trinken oder den Keller aufräumen möchte? Das ist doch alles viel wichtiger als Fernsehen. Aber das können sich Medienschaffende wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen.

Und wissen die was über meine Fernbedienung, das ich nicht weiß? Wenn ich auf die grüne Taste meiner TV-Fernbedienung drücke, geschieht nämlich genau nichts! Alle anderen habe ich auch schon durchprobiert – da schaltet sich maximal das zugehörige Gerät aus; also auch wieder nix mit Schtriemen.

Und dann ständig dieser Befehlston. „Jetzt streamen!“ „Jetzt über die grüne Taste auf Ihrer Fernbedienung ...“, los, mach schon – man könnte sich glatt belästigt fühlen. Was stimmt mit diesen Leuten nicht?!

Einen freundlichen Hinweis fände ich hier angebrachter: „Diese Sendung können Sie ab sofort in unserer Mediathek streamen“. „Wenn Ihr Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist, können Sie eventuell mit der grünen Taste Ihrer Fernbedienung ...“. Wäre damit die Aufmerksamkeitsspanne des Zuschauers bereits überreizt? Ich denke nicht.

Ich jedenfalls möchte nicht ständig in barschem Ton von meinem Fernseher angeblafft werden. Ein Minimum an Höflichkeit kann man doch wohl erwarten, oder?

Fernsehanstalten: Aufgepasst! Jetzt merken! Netter zum Kunden sein! Wegtreten!

Farbenlehre

Über die Deklination von attributiven Farb-Adjektiven – am Beispiel von orange und lila.

zurück

Samstägliche Abendunterhaltung im Zweiten Deutschen Fernsehen. Eine Frau Heinrich moderiert »Das Große Deutschlandquiz«. Dabei sitzen sich je vier prominente Rate-Kandidaten auf zwei Seiten gegenüber. Zur einfacheren Unterscheidung ist die eine Seite durch die Farbe Orange gekennzeichnet, die andere bekam die Farbe Lila.

Frau Heinrich bezeichnete nun während der gesamten zweieinhalbstündigen Sendung mit ungerührter Hartnäckigkeit die eine als „orangene Seite“ und die andere als „lilane Seite“. Und jedes Mal durchzuckte meinen Körper ein heftiger Schmerz. Warum?

Ich hole einmal etwas weiter aus: Farben begegnen uns im Alltag zumeist in Form von Adjektiven (Eigenschaftswörtern). Der Mann ist blau, die Wiese ist grün, das Auto ist rot. Wollen wir aber die Farbe vor den Gegenstand setzen, dann ändert sich im Deutschen die gesamte Grammatik. Denn jetzt sind blau, grün und rot nicht mehr nur einfache Adjektive, sondern attributive Adjektive – und die müssen wir deklinieren. Wir bekommen dann also einen blauen Mann, eine grüne Wiese und ein rotes Auto.

Wie sieht es aber mit exotischeren Farben aus? Was macht man mit orange, rosa, lila, beige, mauve? Normalerweise bleiben Farb-Adjektive, die auf einem Vokal enden undekliniert. Das orange Haus, die rosa Brille, die lila Blume, der beige Mantel. Wobei orange, beige und mauve (also französische Farbbezeichnungen, die auf [Konsonant + e] enden) Sonderfälle darstellen, da das e am Ende des Wortes in der Grundform stumm ist [oˈrɑ̃ːʒ], [beːʒ], [moːv] aber in der attributiven Form als Schwa [ə] gesprochen, also »schon irgendwie« dekliniert wird.

Dieses könnte man gleichermaßen als orange Pyramide (von oranger Farbe) oder als orangene Pyramide (aus Orangen bestehend) bezeichnen – tut man aber nicht: Es ist eine Orangenpyramide.

Weil orange, beige etc. also quasi nicht auf einem Vokal enden, werden sie wie alle anderen Farben dekliniert: grün, ein grüner, eine grüne, ein grünes; beige, beiger, beige, beiges; orange, oranger, orange, oranges. Alle anderen Farben, die auf Vokalen enden (bleu, lila, magenta, écru) werden nicht dekliniert. Wem dann die bleu Hose nicht gefällt, der kann immer noch zur bleufarbenen greifen.

Und wie steht es um Gold und Silber? Wie heißen die korrespondierenden Farben? Golden und silbern. Der goldene Herbst, der silberne See. Warum sagt man dann aber nicht orangen wenn man orange-farbig meint? Weil silbern eigentlich »aus Silber« bedeutet, genau wie golden »aus Gold«, hölzern »aus Holz«, tönern »aus Ton« usw. Wenn etwas also aus Orangen besteht, dann (und nur dann) könnte man es als orangen bezeichnen.

Händlorkäachtschtn, Teil II

Weitergehende Bemerkungen und Informationen zu »Bares für Rares«*

*Sie sollten zuerst Teil1 gelesen haben.

Zuallererst sollte man sich stets bewusst sein, dass diese Sendung von Anfang bis Ende geskriptet ist. Nichts wird dem Zufall überlassen. Sowohl die Kandidaten als auch die angebotenen Objekte durchlaufen Eignungstests. Die Experten haben ein Team, das ihnen zuarbeitet. Die langen Menschenschlangen vor den Expertentischen sind lediglich Staffage. Auch bei den Expertengesprächen, die scheinbar zeitgleich an Nebentischen laufen, sind nur Komparsen und Requisiten zugegen. Einzig die Preisfindung und die Verkaufsverhandlungen sind ergebnisoffen.

Herr Lichter ist eine rheinische Frohnatur mit kölschem Akzent. Er ist Hansdampf in allen Gassen und weiß, wie man auf Menschen zugeht und ihr Vertrauen gewinnt. Erkennungsmerkmale: großer Schnäutzer, kleine Brille mit kreisrunden Gläsern, ständig aktives Mundwerk. Seine Kaspereien zu Anfang und Ende der Sendung laden stets zu extremem Fremdschämen ein, scheinen aber bei den eingefleischten Fans der Sendung recht beliebt zu sein. Ansonsten neigt Herr Lichter stark zu Schmeicheleien und zu Indiskretionen – wenn er beispielsweise der Frau Doktor oder der Wendela einigermaßen aufdringliche Komplimente macht, oder den Verkäufer befragt, wozu die Kohle denn verwendet würde. Er verwendet mindestens einmal pro Sendung das Wort »zumindestens«. Außerdem hat ihm anscheinend noch niemand den Unterschied zwischen den Begriffen Akzent und Dialekt erklärt, die er zuverlässig durcheinander bekommt. Ähnlich ist es mit Lampe, Leuchte und verwandten Begriffen wie Leuchtmittel und Beleuchtungskörper (von der Birne ganz zu schweigen).

Die Experten haben in der Sendung einen fast gottgleichen Status. Sie scheinen wirklich alles über wirklich alles zu wissen. Das sähe ganz anders aus, wenn diese exaltierten Wesen die zu bewertenden Objekte tatsächlich zum ersten Mal in Händen hielten. Ohne die Möglichkeit, die Ware vorab zu besichtigen und ohne die Recherchen des im Hintergrund wirkenden Teams stünden sie wohl oftmals mit sprichwörtlich heruntergelassenen Hosen da.

Die Verkäufer kommen aus fast allen Schichten der Bevölkerung, haben sich aber für diesen wichtigen Tag meist in die beste zur Verfügung stehende Garderobe geworfen und sich mit feinstem Schnöseldeutsch parfümiert. Da wird nicht ge- oder verkauft, sondern erworben oder veräußert. Die Mutter ist nicht ge- sondern verstorben. Den mitgebrachten Plunder bezeichnen sie gerne als Exponat oder als Gegenstand. Das Wort entsprechend wird gerne und entsprechend beiläufig eingestreut. Im krassen Gegensatz dazu wird häufig von der Omma erzählt, die ich persönlich, zumindest im Fernsehen, eher als Großmutter bezeichnen würde. Der Typus des Verkäufers kann vom schneidigen Draufgänger bis zum verhuschten Häschen alles umfassen. Auf den Verkaufserfolg hat das nur selten Auswirkungen.

Die Händler sind

allesamt Typen, die man mögen kann oder nicht. Das geht vom polterigen

Vollproll aus der Eifel über die mädchenhaft kichernde Schmuck- und

Pferdeliebhaberin und den gefärbt-gepiercten Modeafficionado bis zum

tiefbayerischen hochbetagten ehemaligen Kunstturner – um nur einige wenige zu

nennen. Allen gemein ist die Krämerseele – der tief in die Wolle gefärbte

Drang und Wille, möglichst billig einzukaufen und möglichst teuer zu verkaufen. Die sogenannten

Startgebote sind oftmals wirklich obszön niedrig, aber auch die Endgebote

liegen oftmals weit unter der Expertise – gerne mit dem Hinweis darauf, dass

man selber ja auch noch ein bisschen was verdienen müsse. Was nicht heißt,

dass nicht auch das eine oder andere Teil über Expertise verkauft wird.

Die Ware kann im Prinzip alles sein, das entweder alt, kurios,

selten oder am

besten alles zusammen ist. Alte Ölgemälde, Spiegel, Geschmeide, Plastiken, Drucke,

Bücher, Fanartikel, Nippes … nur echt und alt müssen die Sachen sein.

Fälschungen und Dinge, die noch keine dreißig Jahre alt sind, kommen in der

Regel nicht in den Handel. Der Wert reicht meistens von ca. zehn Euro bis

maximal vier- bis fünftausend Euro. Für noch wertvollere Objekte gibt es

Sondersendungen.

Die Händlerkarte (vulgo dat Händlorkäachtschn) gehört zu den wichtigsten

Requisiten von Bares für Rares. Wozu das Teil, das stets verschwörerisch und

in Großaufnahme übergeben wird, und über das sich die Verkäufer wie verrückt

freuen, tatsächlich gebraucht wird, ist mir völlig unklar. Es würde doch

völlig reichen (da das Ganze ja sowieso geskriptet ist) da drüben (wo auch

immer das ist) anzurufen und zu sagen: „Da kommt jetzt Frau XY mit nem Ring.

Wisster Bescheid, nä?“. Aber nein: Da wird mit weiter Geste die

Lichter-Po-warme Händlerkarte aus der Tasche gezogen, mehrere

Sekunden lang wie in einem schlecht gemachten Werbe-Spot in die Kamera

gehalten, um schließlich fast widerwillig dem Verkäufer überlassen zu werden.

Die Händlerkarte (vulgo dat Händlorkäachtschn) gehört zu den wichtigsten

Requisiten von Bares für Rares. Wozu das Teil, das stets verschwörerisch und

in Großaufnahme übergeben wird, und über das sich die Verkäufer wie verrückt

freuen, tatsächlich gebraucht wird, ist mir völlig unklar. Es würde doch

völlig reichen (da das Ganze ja sowieso geskriptet ist) da drüben (wo auch

immer das ist) anzurufen und zu sagen: „Da kommt jetzt Frau XY mit nem Ring.

Wisster Bescheid, nä?“. Aber nein: Da wird mit weiter Geste die

Lichter-Po-warme Händlerkarte aus der Tasche gezogen, mehrere

Sekunden lang wie in einem schlecht gemachten Werbe-Spot in die Kamera

gehalten, um schließlich fast widerwillig dem Verkäufer überlassen zu werden.

Rätsel: Ich habe mich schon öfter gefragt, ob Herr Lichter eine speziell für diesen Anlass gefertigte Hose trägt, denn ich kenne kein Beinkleid von der Stange, in dessen Gesäßtasche so eine riesige Karte passen würde. Möglicherweise ist das Ganze ja auch eine optische Täuschung und »dat Käachtschn« wird ihm von einer im Verborgenen agierenden Hilfskraft zugesteckt?

Die Preise muss man zuerst einmal verstehen: Der Experte gibt eine Summe an, zu der so ein Teil auf dem freien Markt normalerweise verkauft wird. Im Händlerraum ist aber kein freier Markt, denn dort sitzen Händler, die Waren am liebsten für hundert Euro einkaufen und für vierhundert Euro verkaufen, und die von diesen mageren drei Prozent Gewinn ihr ärmliches Leben bestreiten müssen.

Ich frage mich immer, warum die Experten dermaßen unrealistische Expertisen erteilen, anstatt eine für den Verkäufer brauchbare Summe zu nennen, die tatsächlich erreichbar wäre. Aber das gehört wohl zum Selbstverständnis dieser Sendung. Andererseits wundere ich mich dann aber auch über Verkäufer, die bei Angeboten teilweise unter der Hälfte des Expertisen-Preises kleinlaut noch „ein bisschen mehr“ haben möchten, anstatt selbstbewusst darauf hinzuweisen, dass da noch „sehr viel mehr“ kommen müsse. Völlig normal hingegen: Wenn tatsächlich mal ein Angebot durch die Decke ging, hat noch nie ein Verkäufer vorzeitig gesagt: „Jetzt is’ aber genug“.

Was ich nicht verstehe: Der Verkäufer wird um Nennung eines Wunschpreises gebeten; liegt die Expertenschätzung darunter, wird der Kandidat gefragt, ob er denn auch zu diesem Preis verkaufen würde, denn ansonsten könne man die Händlerkarte nicht herausrücken. Andererseits wird aber im Händlerraum immer wieder dezidiert darauf hingewiesen, dass »hier niemand zum Verkaufen gezwungen wird«. Warum also gibt es Anbieter, die nicht zum Expertenpreis verkaufen wollen und deshalb die Händlerkarte nicht bekommen? Warum sagt man nicht einfach »ja« und macht später bei den Händlern einen Rückzieher, wenn die Gebote zu niedrig sind?

Der Onkel aus dem Off (ein gewisser Volker Wolf) ist in BfR allgegenwärtig und kommentiert – mit dem altväterlichen Duktus eines pfeifchenschmauchenden Märchenonkels – das Präsentierte aus dem Hintergrund (fachsprachlich off-screen oder aus dem Off). Leider werden ihm allzu oft unterirdisch schlechte Wortspiele in sein Manuskript geschrieben. Das grenzt manchmal wirklich an schwere Körperverletzung. Zusammen mit dem allgegenwärtigen musikalischen Gedudel im Hintergrund bildet er das Gerüst, das Bares für Rares zusammenhält.

Die Guten Hände: Mindestens einmal pro Sendung äußert einer der Kandidaten, dass es ihm gar nicht so sehr ums Geld gehe, sondern er vielmehr froh wäre, den angebotenen Gegenstand in „gute Hände“ abgeben zu können. Da schlägt mein innerer Bullshit-Detektor immer bis zum Maximum aus: Wenn ich schon willens bin, meinen Trödel an Händler zu verramschen, kann ich eigentlich sicher sein, dass dessen Hände lediglich an Banknoten und nicht an behutsamem Umgang und tiefster Wertschätzung interessiert sind. Will ich etwas in „gute Hände abgeben“, dann muss ich mich vorher eingehend und sorgfältig informieren, welcher Empfänger dazu geeignet sein könnte – ein Händler ist es, entgegen eigener aufrichtigster Beteuerungen, sicher nicht.

Der Spaß damit: Zum Abschied geben die Verkäufer meist noch eine Abschiedsformel von sich: „Und viel Spaß damit“. Und zwar egal, um was es sich bei der Ware handelt. Vasen, Bilder, Bronzeskulpturen, alte Küchengeräte, antike Maschinen: „viel Spaß damit“. Wie, bitteschön, soll jemand mit einem Flaschenverkorker „Spaß“ haben? Ginge es um einen antiken Holzdildo oder ein Louis-XVI-Furzkissen, wäre die Sache klar, aber „Spaß“ mit einem Ölgemälde, einem Rechenschieber oder einem Zigaretten-Etui? Da muss ich fluchtartig das Kopfkino verlassen ...

Rituale: Die völlig blödsinnige Einleitung durch Herrn Lichter, die Vorstellung der Verkäufer, die gefakte Expertise, die Übergabe der Händlerkarte, die Verkäufer-Statements, der Onkel aus dem Off, die ständig im Hintergrund dudelnde Musik, der völlig blödsinnige Epilog durch Herrn Lichter – alles muss exakt festgelegten Ritualen folgen, genau wie beim Sonntagsgottesdienst. Alles andere wäre der Fangemeinde vermutlich nicht zuzumuten. Und genau aus diesem Grund gibt es diese Fangemeinde überhaupt: Man weiß genau, was passieren wird, wie es passieren wird und wann. Der deutsche – und insbesondere wohl der ältere deutsche – ZDF-Konsument braucht das anscheinend. Er will keine Veränderung, er will das Erwartbare, das Ritual. Deshalb hat Bares für Rares so konstant hohe Einschaltquoten.

Ich gebe gerne zu, dass auch ich ein einigermaßen regelmäßiger Zuschauer bei Bares für Rares bin. Allerdings hänge ich dabei nicht mit verklärtem Blick und offenem Mund vorm Fernseher, sondern beobachte die Vorgänge auf dem Bildschirm und mich selbst währenddessen meistens recht genau. Ich gebe auch gern zu, dass die Sendung professionell und routiniert gemacht ist (von den Fremdschäm-Momenten am Anfang und am Ende einmal abgesehen, bei denen ich immer den Ton ausschalte) und auch durchaus lustige und informative Momente hat. Ich denke jedoch auch, dass ich den Unterhaltungswert dieser Sendung an anderen Stellen finde als viele andere Fans der Reihe. Aber das ist es ja auch, was das Konzept von BfR gerade auszeichnet: Es ist für jeden Geschmack und jede Gemütslage etwas dabei.

Weitere interessante Details zur Sendung finden Sie übrigens in der Wikipedia.

Händlorkäachtschn Teil I

Eine Einführung in die wunderbare Welt von »Bares für Rares«

Anknüpfend an den vorhergehenden Eintrag möchte ich hier einmal für alle, die es nicht kennen und solche, die es trotzdem interessiert, das Paralleluniversum der im ZDF bzw. ZDF Neo ausgestrahlten Unterhaltungssendung »Bares für Rares« vorstellen. Einfach ausgedrückt geht es darum, dass Leute wie Du und ich ihren nicht mehr benötigten Plunder zu möglichst hohen Preisen an Antiquitätenhändler verscherbeln wollen. Dazu müssen sie einen streng ritualisierten Prozess durchlaufen.

Schauen wir uns so eine Sendung und ihr Personal einmal an. Ich verzichte im Folgenden bewusst auf irgendeine Form von Gendern, da das den Text unnötig aufblähen würde, beziehe mich aber vorurteilslos auf alle bekannten und noch zu erforschenden Geschlechtervarianten.

1. Der Beginn: Ein gewisser Horst Lichter (im Folgenden Herr Lichter genannt, die älteren unter uns kennen ihn noch als Koch) moderiert die Sendung an, indem er irgendeinen kindischen Quatsch zum Besten gibt, vorgibt mit irgendetwas Wichtigem beschäftigt zu sein und/oder irgendeinen dümmlichen Dialog mit einem seiner Mitstreiter führt, um anschließend mit „häachtsch willkommen zu Bares für Rares“ den Zuschauer zu begrüßen. Schnitt. Intro mit rockiger Titelmelodie.

2. Die Einleitung: Der Onkel aus dem Off stellt den ersten Kandidaten mit vollem Namen vor, Alter und Herkunftsort werden eingeblendet. Der prospektive Verkäufer sagt ein, zwei Sätze, verrät aber noch nicht, worum es geht (die Spannung …).

3. Die Vorstellrunde: Eines der häufigsten Szenarien: Der Experte steht an einem Pult im Expertenraum und betrachtet das angebotene Objekt. Herr Lichter tritt hinzu, meist gut gelaunt, und gibt schon einmal eine eigene Meinung zu dem Stück ab, die aber meistens nicht allzu ernst zu nehmen ist. Der Experte erklärt schon mal ein wenig. Der Anbieter wird hinzugebeten. Man begrüßt sich und klärt, ob man sich mit Vornamen anspricht (was Herrn Lichter sehr sympathisch ist) oder nicht (was Herrn Lichter immer etwas verlegen macht). Mit den Lichter’schen Worten „da hast du uns ja wat Dollet mitjebracht“ beginnt nun die Befragung des Verkäufers, woher das gute Stück stammt und wie es in seinen Besitz gekommen ist. Möglicherweise folgen auch noch einige Worte zur eigenen Person, zu Hobbys und besonderen Tätigkeiten (besonders beliebt: Moppedfahren – da hat man in Herrn Lichter sofort einen Freund fürs Leben).

4. Die Expertise: Der Experte erklärt nun in mehr oder weniger nüchternen Worten, worum es sich handelt, zeigt – umgeben von einer Aura der absoluten Unfehlbarkeit – Besonderheiten und Fehler auf, kennt jedes noch so kleine Detail zu Ursprung, Herstellung und Vertrieb, brilliert mit Fachwissen und Kompetenz. Herr Lichter hat auch stets die eine oder andere Frage, die der Experte geduldig beantwortet.

5. Die Preisfindung: Der Verkäufer wird nun nach seiner Preisvorstellung gefragt, worauf dieser sich oft etwas ziert, bevor er dann, meist auf hartnäckiges Nachfragen, mit einer Summe herausrückt. Nun wird der Experte gefragt (oft auch unterstützt durch den Onkel aus dem Off), was das Objekt der Begierde denn nun wirklich wert sei. Auch der Experte druckst erst noch ein wenig herum (die Spannung …), bevor er dann schließlich einen Betrag nennt. Der – je nach Ergebnis – ernüchterte, ungerührte oder erstaunte Verkäufer muss jetzt nur noch offiziell äußern, ob er denn zu dem genannten Preis verkaufen würde. Wird das positiv beschieden, dann zieht Herr Lichter aus der Gesäßtasche seiner Hose die Händlerkarte, die zum Eintritt in den Händlerraum berechtigt (dat Händlorkäachtschn). Mit den Worten „da jedederübbor“ wird die Karte dem Verkäufer übergeben, wobei dieses Ritual, bei dem der eine nicht loslassen will und der andere vergeblich zieht, stets in Großaufnahme erfolgt.

6. Freud und Leid: Der Verkäufer gibt ein weiteres kurzes Statement des Inhalts ab, dass er sich riesig freut, die Händlerkarte bekommen zu haben, bzw. dass er nicht damit gerechnet hat, diese zu bekommen, bzw., dass er schon damit gerechnet hat, sie zu bekommen, bzw. (was äußerst selten vorkommt) er traurig/nicht traurig ist, diese nicht bekommen zu haben.

7. Positionen (2) bis (6) werden jetzt mit einem weiteren Kandidaten durchlaufen.

8. Das Vorspiel: Der Händlerraum wird gezeigt. Es sitzen meist fünf Händler an einem gemeinsamen tresenartigen Möbelstück. Ist das Objekt zu groß, um vom Verkäufer mitgebracht zu werden, befindet es sich bereits vor Ort und es entspinnen sich erste Gespräche; Meinungen werden ausgetauscht. Schnitt auf einen Vorraum. Der Verkäufer gibt hier noch ein Statement ab, dass er sehr/kaum/gar nicht aufgeregt sei und es doch am besten wäre, wenn sich mehrere Händler für das Objekt interessierten und sich gegenseitig überböten. Der Onkel aus dem Off spendet noch ein paar begleitende Worte, gerne auch Wortspiele aus der untersten Schublade („… ob seine Modelleisenbahn wohl im Händlerraum ankommt oder auf dem Abstellgleis landet?“), während der Verkäufer sich in Richtung Händlerraum begibt (schön anzusehen, besonders, wenn es sich um ein Paar handelt, das vergeblich versucht, nebeneinander durch die engen Glastüren zu gehen).

9. Der Händlerraum: Der Verkäufer tritt ein, übergibt gegebenenfalls das Objekt und stellt sich auf den für ihn markierten Platz. Es gehen Begrüßungen und Informationen hin und her, bis schließlich der erste Händler ein Gebot abgibt, das meistens lächerlich weit von der Expertise entfernt ist. Mit etwas Glück entwickelt sich nun ein Bietergefecht, an dessen Ende einer der Händler das Objekt zugeschlagen bekommt (oder auch nicht, wenn der angebotene Ankaufspreis dem Verkäufer zu niedrig erscheint). Der vereinbarte Preis wird in Großaufnahme in großen (selten auch kleinen) Scheinen vorgezählt und übergeben. In Corona-freien Zeiten besiegelt ein Handschlag schließlich das Geschäft. Auch der Onkel aus dem Off gibt gerne noch einen onkelhaften Kommentar dazu („Zehn Euro über dem Wunschpreis. Prima.“)

10. Die Nachbereitung: Der Verkäufer geht, die Händler beglückwünschen sich gegenseitig zu dem tollen Objekt, das sie eine Minute vorher noch kleingeredet hatten („der Markt gibt das nicht her“, „vor zehn Jahren hätten Sie [...] dafür bekommen können“, „es wird schwer, dafür einen Käufer zu finden“, etc.). Der Verkäufer gibt im Vorraum ein weiteres Statement ab: dass er sehr/einigermaßen/weniger zufrieden sei und er mit dem Geld jetzt […] kaufen, lecker Essen gehen, oder einfach seine Reisekasse füllen werde.

11. Positionen (8) bis (10) werden nun mit dem Kandidaten aus (7) wiederholt.

12. Zweimalige Wiederholung von (2) bis (11) mit jeweils neuen Kandidaten.

13. Ende: Herr Lichter nimmt Bezug auf die Kinderei aus (1), bringt sie zu einem vermeintlich witzigen Abschluss und verabschiedet sich von den Zuschauern, oft mit Hinweis auf weitere spannende Folgen, die man sich in der Mediathek anschauen könne. Abspann, rockige Titelmelodie.

Ich hab' zu danken!

... eine der idiotischsten Phrasen der deutschen Sprache.

Aber da gibt es noch eine dritte Phrase, die auch in diesem Zusammenhang steht, nämlich: Was sagt man, wenn sich jemand bedankt hat? Da gibt es zahllose Möglichkeiten, zum Beispiel „bitte“, „gern geschehen“, „keine Ursache“ oder eine beliebige Kombination daraus. Und wenn man aus dem Norden kommt: „da nich für“. Am anderen Ende Deutschlands: „basst scho“.

Immer stärker setzt sich auch „gerne“ durch, was ich für vollkommen sinnentleert halte. „Vielen Dank“ – „Gerne.“ – gerne was?! Es verlangt ja keiner, dass man sich ganze Romane abringt, aber einfach nur „gerne“ finde ich doch ein wenig zu maulfaul.

Kommen wir jetzt aber zum absoluten Gipfel, dem Leuchtturm unter den Dankes-Erwiderungen: „Ich hab' zu danken“, mit besonders gewichtiger Betonung auf ich. Das hört man eigentlich nur von Händlern, wenn sie einen Kunden besonders elegant über den Tisch gezogen haben. Das lernen die anscheinend auf der Handelsschule, oder wo auch immer.

Die Übersetzung von ich habe zu danken lautet doch ich muss danken. Es handelt sich also lediglich um eine Feststellung, und noch nicht einmal um eine Absichtserklärung (ich werde danken), geschweige denn um einen tatsächlichen Dank (ich danke). Das lässt gleich mehrere Interpretationsmöglichkeiten zu: „ich muss danken und tue es hiermit“, „ich muss danken, tue das aber sehr ungern“, oder „ich muss danken, tue es aber nicht“.

Die erste klingt wachsbleich, amtsstubenhaft und hölzern. Die beiden letztgenannten wären in höchstem Maße flegelhaft und sind deshalb auszuschließen. Aber warum sagt man nicht einfach „Ich danke Ihnen“? Dieses alberne „Ich hab' zu danken“ treibt jedes Mal meinen Blutdruck in die Höhe und ich bin versucht zu sagen: „Ja, dann tun Sie's doch einfach!“.

Es gibt doch so viele andere Möglichkeiten, den Dank des Gegenübers gewissermaßen abzulehnen, indem man ihm zu verstehen gibt, dass man selber eigentlich zu Dank verpflichtet und ein Dank seinerseits somit nicht nötig sei, und man dieser Verpflichtung hiermit nachkomme, und zwar von ganzem Herzen. Es ist eine über hunderte von Generationen weitergegebene, immer wieder verfeinerte, hochkomplexe soziale Interaktion, deren Sinngehalt in „ich hab' zu danken“ komplett verloren gegangen ist.

Andere Sprachen haben hierfür ebenfalls gängige Floskeln erarbeitet: »You're welcome« sagt man in anglophonen Gegenden – Sie sind willkommen. »Prego« sagt der Italiener, was „ich bitte“ bedeutet. Die Spanier (de nada) und Franzosen (de rien) reden die Sache klein und behaupten einfach, es sei um nichts gegangen. Oder mit ähnlichem Inhalt, ebenfalls französisch, »pas de quoi«, was auch der Russe (не за что) kennt. Meines Wissens gibt es in keiner anderen als der deutschen Sprache dieses knöcherne, gedankenlose und unpersönliche „ich hab' zu danken“.

Kann das mal jemand diesen erbärmlichen Krämerseelen erklären? Danke! – Da nich' für.

Panade

... oder doch Panierung? Informationen für Besserwisser.

Gegen Anfang dieser Sendung erklärte er »für alle zum Mitschreiben« den Unterschied zwischen Panade und Panierung. Sinngemäß dozierte er:

| Panade* | Eine Panade ist ein Füll- und Lockerungsmittel, etwa aus eingeweichtem Weißbrot

oder Brötchen, für Hackmassen, gefüllte Kalbsbrust oder ähnliche

Gerichte. |

| Panierung* | Ein Schnitzel wird in Mehl, zerschlagenem Ei und Paniermehl gewendet und dann gegart. Anstelle von Paniermehl könnte auch Semmelbrösel oder Reibebrot stehen. Diesen Vorgang der Umhüllung nennt man Panieren, das Ergebnis der Tätigkeit ist die Panierung. |

In der verbliebenen Sendezeit hörte man jedes Mal, wenn jemand den

Begriff Panade mal wieder falsch benutzte, aus dem Hintergrund Herrn Lohse

„nierung“ murmeln. Seither ist mir der Mann sehr sympathisch und

ich tue es ihm gleich.

Seien wir ehrlich: Fast jeder sagt Panade,

wenn er Panierung meint – was es aber für Prinzipienreiter,

Klugscheißer und Besserwisser wie mich nicht richtiger macht. Ich bestehe,

seit ich im Besitz dieses fachsprachlichen Nuggets bin, stets darauf, die

goldgelbe, leicht soufflierte und knusprige Umhüllung eines

saftig-zarten Schnitzels Panierung zu nennen und sage das auch

jedem, der es nicht wissen will.

Gut, damit macht man sich keine

Freunde, aber es macht schon Spaß mit derlei Nischenwissen zu glänzen (bzw.

zu nerven). Probieren Sie's doch beim nächsten Schnitzel mal aus!

* Definitionen der Gastronomischen Akademie Deutschlands e.V..

Blues

... kennt jeder, hat jeder schon gehabt. Trotzdem eine Frage dazu ...

Während wir Deutschen, Franzosen, Italiener, Spanier und viele andere den/le/il/el Blues haben, haben die Amis (et al.), wenn man es linear übersetzt, die Blauen. Merkwürdig, dass sich das so falsch eingebürgert hat, finden Sie nicht? Und wenn man sich das erst einmal klar gemacht hat, bekommt man jedes Mal so ein komisches Gefühl am Hinterkopf, wenn mal wieder jemand behauptet, den Blues zu spielen.

Me and you are subject to the blues now and then hier könnte es noch Singular sein But when you take the blues and make a song hier auch noch You sing them out again hier nicht mehr

Fakt ist auch: You can't unthink it. Also machen Sie das Beste draus.

* Neil Diamond: Song sung blue (1972)

Von heißen Temperaturen ...

... ist ja im Sommer gerne mal die Rede. Aber gibt es so etwas überhaupt?

Und so kommt es dann auch immer wieder zu totalem Nonsens wie teuren Mieten, billigen Preisen, schnellen Geschwindigkeiten, schwerem Gewicht, weiter Entfernung, jungem Alter und ähnlich abstrusen Konstrukten.

Leute! Hirn einschalten beim Schreiben und Sprechen!

Niedrige Preise

Hohe Mieten

Große Entfernung

Ein Großdiscounter könnte beispielsweise durchaus auf die Idee kommen, mit „Ab Montag noch billigere Preise“ zu werben, aber dennoch nichts zu verändern. Denn er hat ja nicht behauptet, dass ab Montag alle angebotenen Waren billiger werden, sondern lediglich die Preise (wie auch immer das gehen soll). Keine Sorge, das wird nicht passieren, denn die Kundschaft ist auf diese Art von Dummdeutsch bereits konditioniert und hätte keinerlei humorvolles Verständnis für derlei Winkelzüge. Lidl/Penny/Aldi würden sich also selbst einen Bärendienst erweisen.

Teure Mieten sind auch wieder so ein Slogan, der sich ungeprüft festgesetzt hat. Niemand würde von teuren Kosten sprechen – und der Mietzins gehört nun einmal zu den Kosten. Das, wofür wir Miete bezahlen ist die kostenpflichtige Überlassung von Wohnraum. Sozusagen die Genehmigung, das Eigentum des Vermieters nutzen zu dürfen. Und die ist teuer, nicht die Miete.

Dass allerdings ein Elektroingenieur, und zwar bereits 1932, elektrische Hochleistung auf weite Entfernung übertragen wollte, lässt sich eigentlich nur damit erklären, dass er in einer Zeit lebte, in der Pathos zur Alltagssprache gehörte. Auf weite Entfernung: Man sieht quasi vor dem inneren Auge die Weite der wogenden Wälder, der silbernen Seen, der lockenden Landschaften ... Und auf diese Weise bekommt man selbst in den Titel eines Fachaufsatzes etwas Leidenschaft. In der heutigen, sehr viel nüchterneren Zeit hieße es wahrscheinlich „Übertragung elektrischer Hochleistung über große Distanzen“. Nichtsdestoweniger gibt es weite Entfernungen einfach nicht.

Fazit: Wir alle sollten unsere Muttersprache mit etwas mehr Sorgfalt behandeln, sonst erreichen wir den Zustand der Beliebigkeit mit überaus schneller Geschwindigkeit.

Xavier Naidoo!

Fridays For Future → F F F → 6 6 6 → Was???

Original-Zitat: „Es ist heute der 20. September, ein sogenannter Friday for Future. F F F. Dreimal F. F ist am sechsten Platz im Alphabet [zählt an den Fingern mit] A, B, C, D, E, F. Dreimal F in dem Fall. 6 6 6. Und ähh, auf jeden Fall, da weiß man auch wieder, wer dahinter steckt.“

Das Tier? Der Antichrist? Der Teufel, Satan, Beelzebub? Dunkle Mächte? Außerirdische? Ich wittere Verschwörung!

Mein Vorschlag dazu: Kauf Dir 'ne Rolle Alufolie. Bau dir 'nen Helm draus. Stylische Sonnenbrille und Handschuhe hast Du ja schon. Mehr kann man dazu echt nicht sagen.

Oder doch: Dass man einen Irrläufer wie Dich überhaupt in diese sogenannte Jury bei DSDS* aufgenommen hat, ist mir unverständlich. Der Rauswurf war daher keine Überraschung. Es war schließlich nicht das erste Mal, dass Du wirres Zeug von Dir gabst. Ich bezeichne Dich jedoch weder als Rassisten noch als Zeloten. Nein, Du bist einfach verwirrt und solltest professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Von Fernsehen und sozialen Netzwerken halte Dich bitte künftig fern.

Danke. Ich wünsche gute Besserung.

* Deutschland sucht den Superstar, Unterhaltungssendung beim Privatsender RTL.

Atemalkoholsensoren

Vom Parsen und über die Vorzüge des Bindestrichs.

Vielleicht wussten Sie's noch gar nicht: Beim Lesen geschieht etwas im Kopf, das die Wissenschaft parsen (ich parse, habe geparst, parste) nennt. Das ist der Vorgang, bei dem aus einem Haufen Buchstaben Sinn gewonnen wird. Nehmen wir als Beispiel den Begriff in der Überschrift. Je nachdem, mit welchem Thema sich das Gehirn kurz zuvor beschäftigt hat, untersucht es das Wort vielleicht zunächst einmal bis Atemal. Jetzt wird in der hirn-eigenen Bibliothek nach diesem Ausdruck gesucht, nichts gefunden und ein Vermerk hinterlegt („mal bei Google nachschlagen“).

Neuer Versuch: Weiter hinten findet man ja auch noch holsen (könnte ein Name sein), oder sogar koholsen (also ein Mitarbeiter von Holsen). Dann bleiben noch ein paar Dänen o.ä. übrig (soren). Das Ganze wird dann einer Plausibilitätsprüfung unterzogen, für Unsinn befunden, und es geht zurück zum Wortanfang.

Und so nach und nach dämmert uns dann, dass es sich um Atem-Alkohol-Sensoren handeln könnte. Dieser Vorgang des Parsens benötigt im Extremfall einige Sekunden und bindet unglaubliche Mengen an Energie und Konzentration. In einem realen Sinne ist dieser Vorgang ermüdend.

Doch hier kommt unser Held, der Bindestrich (alias Viertelgeviertstrich oder Divis) ins Spiel:

Kaum findet unser Parser einen solchen Bindestrich, weiß er, dass eine logische Einheit abgeschlossen ist und er sich dem nächsten Abschnitt widmen kann. Kein zeitraubendes Hin und Her, kein Noch-mal-von-vorne. So können auch Missverständnisse von vorneherein vermieden werden: Die berühmten Blumento-Pferde geben sich sofort als Blumentopf-Erde zu erkennen. Der Unterschied zwischen Buschfeuern und Buschauffeuren wird durch die Trennung sofort offenbar. Der Politikersatz wird sogar erst durch einen Bindestrich eindeutig: Entweder Politik-Ersatz oder Politiker-Satz. Ebenso verhält es sich mit Spielende, Staubecken und Versendung.

Ich kann nur dazu aufrufen, unübersichtliche Wörter so weit und so oft wie möglich aufzutrennen. Es hilft enorm bei der Sinnerfassung. Lese ich beispielsweise etwas über unseren ehemaligen Außenminister Hans-Dietrich Genscher und anschließend einen Artikel über Bio-Technologie, in dem mehrfach der Begriff Genschere vorkommt, dann kann es schon etwas länger dauern, bis sich das Wort Gen-Schere zu erkennen gibt. Dem Verfasser des Artikels, der sich ja intensiv mit dem Thema befasst hat, erschiene das vielleicht unsinnig und weit hergeholt – wahrscheinlich hat er gar nicht darüber nachgedacht: Aber für mich wäre ein Bindestrich hier eine deutliche Erleichterung gewesen. Ähnlich erging es mir wenig später mit der Eigelbremoulade, Eigel-bremoulade, nein Eigelb-Remoulade.

Das soll jetzt aber dem Deppenbindestrich nicht Tür und Tor öffnen. Die Gartenpforte bekomme ich ebenso wie den Parkplatz und den Staubsauger problemlos auch ohne diese Lesehilfe bewältigt. Ich denke da eher an so pikante Wörter wie die Salonalbumserie* ...

* siehe hierzu auch: E.C. Hirsch Deutsch für Besserwisser, Verlag Hoffmann & Campe 1976

Weniger ist mehr...

... glauben ja viele. Aber ist das auch tatsächlich so?

Diese Phrase haben Sie doch bestimmt auch schon mal gehört: „... man sagt ja immer: »weniger ist mehr« ...“. Da frage ich mich dann doch ab und zu, wer man ist und warum er das immer sagt. Zumal das ja auch gar nicht stimmt: Weniger ist weniger und mehr ist mehr. Und zwar immer.

Die pauschale Aussage »weniger ist mehr« stimmt so einfach nicht. Es kann durchaus sein, dass weniger a mehr b ergibt. Aber dann sagt man eher: Je weniger Wasser desto mehr Trockenheit. Je weniger Autos desto mehr Parkplätze. Je weniger Doofe desto mehr Lebensfreude.

Meistens ist »weniger ist mehr« jedoch ganz anders gemeint:

„An der Gans ist leider etwas zu viel Majoran. Weniger wäre mehr gewesen.“ „Fahren Sie nach einem Kaltstart nicht sofort mit Vollgas. Weniger ist in diesem Fall mehr.“ „Auf keinen Fall zu viel gießen. Weniger ist hier mehr.“

Weniger ist hier nicht mehr sondern besser – und so ist es auch in den allermeisten anderen Fällen gemeint. Die Wurzel des Übels liegt in einem allgemeinen Trend: Kaum jemand spricht noch in ganzen, zusammenhängenden Sätzen. Inhaltsleere Slogans ersetzen komplexe Aussagen: »Weniger ist mehr«*, »genug ist genug«, »wenn schon denn schon« und »früher war mehr Lametta«. Besser wären natürlich präzise Hinweise:

„An der Gans ist leider etwas zu viel Majoran. Dadurch wird der delikate Eigengeschmack übertönt.“ „Fahren Sie nach einem Kaltstart nicht sofort mit Vollgas. Der Schmierfilm könnte abreißen und zu einem Motorschaden führen.“ „Auf keinen Fall zu viel gießen. Dadurch bildet sich Staunässe, die diese Pflanze nicht verträgt.“

... aber das überschreitet dann wohl die Aufmerksamkeitsspanne der meisten Zuhörer bzw. Leser.

Was kann man tun? Ein Anfang wäre bereits gemacht, wenn die Leute sich beim Sprechen nur mal selbst zuhörten. Hinreichende Selbstkritik und Einsichtsfähigkeit vorausgesetzt, verzichteten sie dann vielleicht gerne auf die eine oder andere sinnlose Floskel – denn weniger ist einfach weniger.

* Übrigens: Gibt man »weniger ist mehr«

mal bei Google

Ngram Viewer ein fällt auf, dass sich diese Weisheit erst so richtig

seit den Neunzigerjahren durchgesetzt hat.

Außerdem gilt: Bei

Ebbe ist weniger Meer ...

Ein bisschen Glück

Haben Sie schon mal was per Anruf beim Privatfernsehen gewonnen? Nein? Na, da fehlt Ihnen wahrscheinlich nur ein bisschen Glück.

Privatsender sind ja stets auf der Suche nach Einnahmequellen. Sei es durch die unerträgliche Werbung, die mittlerweile schon epidemische Ausmaße angenommen hat, oder durch irgendwelche dümmlichen Mitmachspielchen, bei denen man anrufen („nur 50 ct. pro Anruf!“) oder eine SMS („nur 50 ct. pro SMS“) schicken soll. Durch bloße Nennung eines Kennwortes und mit ein bisschen Glück* kann man da nicht selten tausende von Euros gewinnen („per Blitzüberweisung: Geld ist am nächsten Tag auf dem Konto“).

Ein bisschen Glück, pah, ich kann's echt nicht mehr hören. Was ist eigentlich ein bisschen Glück? Wenn sich die Nadel der Tankuhr in den roten Bereich begibt und ich noch vierzig Kilometer bis zur nächsten Tankstelle habe, dann komme ich mit ein bisschen Glück dort auch an. Wenn zum Familienfest unangemeldet Tante Hedwig und Onkel Otto erscheinen, dann bekomme ich die mit ein bisschen Glück (und etwas kleineren Kuchenstücken) auch noch versorgt. Ich habe also eine ungefähre Fifty-fifty-Chance auf einen erfolgreichen Ausgang. Und ein bisschen Glück reicht, um auf der Schicksalswaage zu meinen Gunsten zwei, drei Gramm aufzulegen.

Wie seht es denn nun mit dem bisschen Glück beim Privatsender aus? Haben die etwas zu verschenken? Klare Antwort: Nein! Wenn da meinetwegen 5.000 Euro ausgelobt werden, woher kommt denn das Geld? Klare Antwort: Von den dämlichen Anrufern, die auf ihr bisschen Glück vertrauen – und auch gerne zwei- bis zehnmal anrufen, um ans große Geld zu kommen. Der Sender rückt die Kohle sowieso erst raus, wenn mindestens zehntausend (gleich 5.000 Euro) Anrufe eingegangen sind. Vermutlich wage ich mich nicht zu weit vor, wenn ich behaupte, dass die Auszahlung gar erst bei hundert- bis zweihunderttausend Anrufen erfolgt (wenn überhaupt).

Eine 1:100.000-Chance auf 5.000 Euro klingt ja zunächst mal auch gar nicht so schlecht. Aber ich bin dennoch der Meinung, dass hier ein bisschen Glück nicht mehr ausreicht. Man benötigt schon massiv viel Glück, wenn man bei so einem »Spiel« gewinnen möchte. Dieses Kleingerede bringt mich jedes Mal auf die Palme. Warum sagt man den Zuschauern nicht, dass ein bisschen Glück eben nicht ausreicht, und dass es im Gegenteil absoluter Quatsch ist, sich an solchen Gewinnspielen zu beteiligen?

Laut Gesetz starren mich von jeder Zigarettenschachtel krankhaft veränderte Atemwegsorgane an. Laut Gesetz muss ich darauf hingewiesen werden, dass ich meinen Arzt oder Apotheker zu Risiken und Nebenwirkungen frei verkäuflicher Medikamente befragen soll. Laut Gesetz müssen Allergene in Lebensmitteln deklariert werden. Alles zum Schutze des mündigen Bürgers. Aber hier? Noch nicht einmal ein flüchtig hingenuscheltes „Glücksspiel kann süchtig machen, Teilnahme erst ab 18“. Keine Bekanntgabe der Gewinnchance, oder wenn doch, dann im Winzigkleingedruckten, das innerhalb von 0,5 Sekunden am unteren Bildschirmrand durchläuft. Wie kann das sein?

Die Antwort liegt auf der Hand: Der Sender verdient daran, der Telefondienstanbieter verdient daran, der Staat verdient daran, niemand klagt, und mit ein bisschen Glück für die Verdiener und Mitverdiener wird das auch noch lange Zeit so bleiben ...

* Übrigens: Man kann beides sagen: »mit ein bisschen Glück« oder »mit einem bisschen Glück«. Mit »ein wenig« geht das seltsamerweise nicht.

Doppel-Moppel

Redundanz trägt zwar oft zur besseren Verständlichkeit bei, aber bisweilen kann sie ganz schön nerven.

Neulich hat mal wieder so ein Fernsehkoch eine Sauce einreduziert. Er gebrauchte dieses Wort mehrfach und mit großer Begeisterung. Wenn man sie erst einmal zusammenaddiert hat, kann man die Einzelkomponenten dann nicht mehr auseinanderdividieren, da die Flüssigkeit schon abgebunden ist.

Immer mehr Sabbelköppe möchten uns ihr wirres Deutsch aufoktroyieren. Derlei überflüssige Vorsilben könnten sie aber auch einsparen (oder deren Anzahl doch wenigstens herabmindern). Man könnte auch schlussfolgern, dass eine Abänderung dieser Angewohnheit wieder mehr Klarheit in die Sprache brächte: Reduzieren, addieren, Komponenten, dividieren, binden, oktroyieren, sparen, Zahl, mindern, folgern, Änderung, Gewohnheit. Mehr Präzision geht nicht. Verdoppelung steigert den Informationsgehalt nicht, sondern trübt ihn.

Das wollte ich nur mal kurz angemahnt haben.

Knottschies

Seit dem Einzug der mediterranen Gourmet- in die deutsche Einbauküche tauchen immer wieder Fragen zu Aussprache, Genus und Numerus der Zutaten auf.

Hier einige Beispiele dazu aus dem italienischen Sprachraum:

- Die Zucchini: Spricht sich Zuckieni [tsʊˈkiːni]

und nicht Zuschieni. Allerdings ist das die Pluralform. Der (italienische) Singular dazu lautet lo zucchino. Das

ist der Diminutiv zu lo zuccho – der Kürbis. Zucchini sind

dem Wortsinn nach also kleine Kürbisse. Und genau wie der Kürbis ist auch der Zucchino

von männlichem Genus*. Vermutlich wird man Sie jedoch

verständnislos anschauen, wenn Sie im Gemüsefachgeschäft einen Zucchino

verlangen. Daher mein Rat: Immer mindestens zwei Zucchini

verlangen, dann gibt's

auch keine Probleme. Genaugenommen müsste es sogar zwei Zucchinos heißen,

da sich die Bildung des Plurals bei jedem Wort eigentlich nach der

deutschen Grammatik zu richten hat. Dem Duden ist das Wurscht. Dort findet

sich die oder der Zucchini, und als »verwandte Form« auch der

Zucchino. Und der Plural lautet stets die Zucchini (und

nicht Zuschienis).

- Der Radicchio: Mit vollem Namen Radicchio Rosso

di Chioggia, ein rot-weißer Verwandter des Chicorée mit ausgeprägten

Bitternoten. Spricht sich Radickio [raˈdɪki̯o],

was sogar leider die wenigsten Profiköche zu wissen scheinen: „Da neh'ma an

Raditscho her, an Ingwa und a Fanill'schot'n ...“

- Die Spaghetti: Spricht man [ʃpaˈɡɛti]

oder auch [spaˈɡɛti]. Das Problem ist ähnlich wie beim Zucchino gelagert: Gli

spaghetti ist eigentlich die Pluralform von lo spaghetto.

Der Singular müsste also der

Spaghetto heißen – aber wer braucht schon einen einzigen? Auch spaghetto

ist wieder eine Diminutivform und bezeichnet eine kleine Schnur (spago). Duden meint, dass

der Singular von die Spaghetti »die Spaghetti« ist. Er

erlaubt uns sogar, das h

wegzulassen, was sich dann aber

eigentlich [spaˈdʒɛti] ausspräche und Quatsch mit

Spaghettisoße wäre.

Grammatikalisch richtig wäre

der Spaghetto, die Spaghettos. Aber erzählen Sie das

mal der Duden-Redaktion.

- Die Gnocchi: Sind, genau wie die Spaghetti, selten

allein. Außerdem: Die Njocki [ˈɲɔkːi] – kleine Klößchen (Nocken) aus Kartoffeln

oder Hartweizengrieß – heißen schon mal gar nicht Knottschies. Und eines davon heißt

Gnoccho [ˈɲɔkːɔ]. Wenn man das weiß, hat man gegenüber

ca. 95% der Restbevölkerung

einen eklatanten

Wissensvorsprung.

Ein Großteil der verbleibenden

5% hat vermutlich

den Film »Rossini – oder die mörderische Frage, wer mit wem

schlief« gesehen – Serafina (verführerisch): „Gnocchi!“ ...

Windisch (betört): „Gnocchi!“.

- Das Ciabatta: Wird nicht unter Verwendung von

Chia-Samen [tʃia…] hergestellt und heißt

deshalb auch nicht Tschiabatta sondern Tschabata [tʃa'bat:a].

Das stumme i bewirkt lediglich, dass das C

nicht wie ein K ausgesprochen wird. Duden informiert:

„italienisch ciabatta, eigentlich = Pantoffel (nach

der Form). Älter türkisch çabata = Stiefel, aus dem Persischen“. Hätten Sie's

gewusst?

- Die Salami: Sie ahnten es bereits

– es ist eine Pluralform. Die Wurst heißt il salame, und

erst in der Mehrzahl werden i salami daraus. Warum meinen wir nun

also, dass die Salami nur eine einzelne ist? Man weiß es nicht; es hat sich

einfach durchgesetzt und

eingebürgert. Duden sagt dazu: „die Salami;

Genitiv: der Salami, Plural: die Salami[s],

schweizerisch auch: der Salami;

Genitiv: des Salamis, Plural: die Salami“. Eigentlich richtig wäre der

Salame, die Salamen – ist aber in Wirklichkeit falsch.

- Das Carpaccio: Gesprochen Karpatscho [karˈpatʃo].

Ist laut Duden eine „kalte [Vor]speise

aus rohen, dünn geschnittenen, mit Olivenöl und geraspeltem

Parmesankäse angemachten Scheiben von Rindfleisch [oder Fisch bzw. Gemüse]“. Um es mal

klar zu sagen: Hier irrt der Duden. Einen wichtigen Hinweis

gibt Wikipedia: „Entwickelt wurde es im Jahr 1950 in Harry’s

Bar in Venedig von deren Inhaber Giuseppe Cipriani

[...]. Cipriani benannte seine Kreation nach dem berühmten

venezianischen Maler Vittore Carpaccio, der für seine

leuchtenden Rot-/Weißtöne bekannt war [...]“. Wer

hat schon mal leuchtende Rot-/Weißtöne bei Fisch oder Gemüse

gesehen?

Nein, ein echtes Carpaccio (Plural: die Carpaccios) besteht

aus rohem, hauchfein geschnittenem Rindfleisch, Olivenöl,

Parmesanraspeln und vielleicht noch etwas Zitronensaft.

Punkt. Keine roten Bete, kein Lachs, keine Vinaigrette, kein Pesto, keine Nüsse

und schon mal ganz bestimmt kein Rucola. Merken!

- Die Pizza: Stellt im Singular kein Problem für die

deutsche Zunge dar (obwohl das i gerne etwas länger

ausgesprochen werden könnte). Erst wenn man mehrere davon möchte, geht das

Gedruckse los. Sagen wir's mal so: Auch hier gehen Theorie und Praxis

verschiedene Wege. Der Italiener sagt einfach le pizze. Wenn man

nun davon ausgeht, dass Pizza ein deutsches Wort ist (denn es wird ja

innerhalb der deutschen Sprache benutzt und groß geschrieben), dann ist die

Pizzas die einzig richtige Pluralform. Der Duden – mal wieder lieber

deskriptiv als präskriptiv – lässt daneben aber auch die Pizzen

gelten. Die Pizza

Margherita, die bei jedem Lieblings-Italiener immer ganz oben

auf der Pizza-Karte steht und immer die billigste ist (genau wie in der Tiefkühlabteilung

des Supermarktes) gehört übrigens zum Edelsten, was Italien

zu bieten hat – aber eben leider nur in Napoli ...

- Der Espresso: Den bestellt man beim Lieblingsitaliener nach dem Essen. Er heißt übrigens nicht Expresso, da der kurze Heiße nicht schnell (express) gemacht, sondern ausgedrückt (espresso) wird. Was ist nun aber mit zweien davon? Zwei Espresso, oder doch zwei Espressi? Grammatikalisch richtig wäre »Espressos«, da der Singular »Espresso« ist. Duden weiß: „Plural: die Espressos oder Espressi (aber: drei Espresso)“. Wollen Sie jedoch perfekt italienisch bestellen, sagen Sie einfach „due caffè per favore“, denn espresso sagt eh kein Italiener, wenn er Kaffee meint.

Buon appetito!

Der richtige Singular: In Italien produzierte Wurstspezialität mit Fenchelsamen.

Die Farben Italiens: Basilikum, Mozzarella und Tomaten versammeln sich auf der Pizza Margherita.

Nix Espresso: Der Italiener nennt ihn schlicht und ergreifend caffè.

* Genus (nicht zu verwechseln mit Genuss) ist das grammatische Geschlecht eines Wortes, also männlich, weiblich oder sächlich (maskulin, feminin oder Neutrum).

Zigzig

Die Kombination von Zahlen und Buchstaben zu einem sinnvollen Wort fällt vielen Deutschen anscheinend schwer.

Stolpern Sie auch öfter mal über so merkwürdige Dinge wie den »50zigsten Geburtstag«, die »70ziger Jahre«? Wurden Sie schon einmal gefragt, ob Sie einen »100erter« wechseln können oder würden Sie sich für eine schicke »1000ender Kawasaki« begeistern? Alles völlig normal? Dann fangen wir nochmal von vorne an.

Was ist am »50zigsten Geburtstag« zu bemängeln? Ganz einfach: 50 ist fünfzig. Und 50zig ist fünfzigzig. Der Hunderter wird zum Hunderterter und der Tausender zum Tausendender (der feuchte Traum eines jeden passionierten Rotwild-Jägers).

Grundsätzlich unterscheiden wir im Deutschen (und den meisten anderen Sprachen) zwischen Kardinalzahlen und Ordinalzahlen. »Fünfzig« bzw. »50« ist eine Kardinalzahl. Die dazu passende Ordinalzahl ist »fünfzigste/r/s« oder »50.«. Ein einfacher Punkt macht also aus einer Kardinal- eine Ordinalzahl. Das »zigste« kann (und sollte) man sich sparen.

Der Duden erlaubt uns, die »Siebzigerjahre« auch »70er Jahre« zu schreiben. Aber ohne überflüssiges »ziger«. Ebensowenig sollten 50er, 100er und 1000er verunstaltet werden. In verschiedenen Internet-Foren ist mir sogar der »1000sender« schon mehrfach begegnet. Ein besonders sinnloses und hässliches Exemplar wie mir scheint.

Gegen derlei Auswüchse hilft eigentlich nur eines: Sich das Geschriebene einmal laut vorlesen. Aber bei manch einem gelingt das wohl weder beim 1sten, noch beim 100erdsten Mal.

Trümmer

Ein Ausflug in die Trümmerlandschaft der deutschen Gegenwartssprache.

Immer häufiger höre ich in letzter Zeit den Ausdruck »so ein Riesentrümmer«, oft zeitgleich mit einer beidhändigen Geste, die – ähnlich wie unter Anglern üblich – das Ausmaß des »Riesentrümmers« darstellt. Da frage ich mich jedes Mal, wo derjenige wohl Deutsch gelernt haben mag. Klären wir doch mal ein paar Begriffe:

- Die Trümmer (Substantiv, Neutrum, Plural). Singular dazu: Das Trumm (österreichisch umgangssprachlich, sonst landschaftlich, Kluge nennt es »bairisch«) ist ein großer Brocken, ein unhandlicher Gegenstand.

- Die Trümmer oder Trumme (Substantiv, maskulin oder Neutrum, Plural). Singular dazu: Der oder das Trumm ist im Bergbau ein kleiner Gang oder ein Teil einer Förderanlage. Andere Schreibweise, gleiche Aussprache: „Trum/Trume/Trümer“.

- Die Trümmer (Substantiv, Pluraletantum) sind Bruchstücke, Schutt, Überreste. Einen Singular zu diesem Wort gab es früher einmal – siehe [4.] – er existiert aber im Neuhochdeutschen nicht mehr.

- Die Trümmer (Substantiv, feminin, Singular) war im 18. und 19. Jahrhundert einmal der Singular von [3.], also ein Bruchstück, ein Überrest.

Halten wir also fest: »Den oder das Trümmer« gab und gibt es nicht. In den allermeisten Fällen dürfte »das Trumm« aus [1.] gemeint sein. Das alles kann man z.B. bei www.duden.de oder in klugen Büchern nachlesen ... und sich dann erneut fragen, was denn ein »Riesen-Trümmer«, ein »riesen Trümmer« oder ein »Riesentrümmer« sein könnte – selbst über die Rechtschreibung scheint im weltweiten Netz Uneinigkeit zu herrschen. Aber auch hier hilft uns die Duden-Redaktion gerne weiter: Einzig richtig (gäbe es ihn denn) ist der Riesentrümmer. Gleiches gilt auch für den Mordstrümmer. Denn unsere Rechtschreibregeln gelten auch für Wörter, die gar nicht existieren!

Über Geschmack ...

... kann man bekanntlich nicht streiten. Was aber ist ein Geschmäckle?

Er begegnet uns seit einiger Zeit wirklich überall: Der kleine Geschmack – das Geschmäckle. Journalisten, Politiker, Promis – alle benutzen es. Ein jegliches, das früher einen faden Beigeschmack oder gar Hautgout hatte, anrüchig oder dubios genannt wurde, hat heutzutage ein »Geschmäckle«.

Was ist das überhaupt für ein Wort – Geschmäckle? An der Endung -le lässt sich mit hoher Sicherheit ein schwäbischer Ursprung ablesen. Im Land der Häuslebauer und Pfennigfuchser, wo eine Hand die andere wäscht, wo man »zamma khörd«, wo die Vedderleswirdschafd fröhliche Urständ feiert, wo man Vierdele trinkt und Schbäddzle mampft, da hat ein kleines Gschäfdle knapp am Rande der Legalität und guter Sitten eben keinen Geschmack, sondern ein Gschmäggle.

Ja, richtig: Hinter das Anfangs-G gehört kein e. Wenn schon schwäbisch, dann auch richtig. Aber wozu überhaupt? Versucht der Sprecher damit sein Sprachtalent unter Beweis zu stellen? Macht er sich augenzwinkernd mit dem Schwaben und seiner Lebensphilosophie gemein? Oder ist das bloß mal wieder so ein total bescheuertes Modewort? Wie auch immer; was auch immer: falsch ausgesprochen klingt es eigentlich nur peinlich.

Also: Entweder Geschmäcklein (wie putzig), oder Gschmäggle. Wer das nicht aussprechen kann [ˈkʃmɛglə], der benutze bitte weiterhin das alteingeführte Wort Beigeschmack. Denn: „Wer schwäbische Wörter nachmacht oder verfälscht, oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Maultaschen nicht unter zwei Portionen bestraft“. Vrschtosch mi?!

Lounge

Sie kennen den Unterschied zwischen Lounge, Longe, Lunch und Launch? Da haben Sie dem Großteil Ihrer Landsleute etwas voraus.

Ich will jetzt hier nicht im einzelnen darauf eingehen, wer was wo gesagt hat, denn das Phänomen ist leider allgegenwärtig. Schauen Sie sich nur mal Fernsehsendungen an, in denen regelmäßig und mit einigem Stolz die Innenarchitektur der eigenen vier Wände präsentiert wird. Wie z.B. »Das perfekte Dinner« auf VOX. Da gibt es in der Guten Stube meistens eine ausgedehnte Wohnlandschaft (früher: Eck-Sofa), die sehr gerne mit weiter Geste zum »Longe-Bereich« hochstilisiert wird, dann wieder zum »Launch-Bereich«, oder tatsächlich zum »Lunch-Bereich« ... Wirklich? Wenn man schon meint, so schicke neudeutsche Lehnwörter benutzen zu müssen, dann aber doch bitte richtig:

Wort

Definition lt. Duden

Herkunft

Aussprache

Lounge

- Gesellschaftsraum in einem Hotel o. Ä.; Hotelhalle.

- Bar, Klub mit anheimelnder Atmosphäre.

- Luxuriös ausgestatteter Aufenthaltsraum auf Flughäfen, in Bahnhöfen, großen Stadien o. Ä.

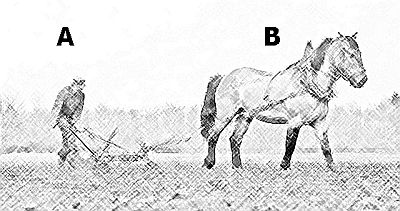

Englisch [laʊ̯ndʒ] Longe

- (Reiten) sehr lange Leine, mit der ein Pferd im Kreis herumgeführt und dabei dressurmäßig korrigiert wird.

- (Turnen, Schwimmen) an einem Sicherheitsgurt befestigte Leine zum Abfangen von Stürzen bei gefährlichen Übungen oder beim Schwimmunterricht.

Französisch [ˈlɔ̃ːʒə] Lunch (in den angelsächsischen Ländern) kleinere, leichte Mahlzeit in der Mittagszeit. Englisch [lʌntʃ] Launch Einführung eines neu entwickelten Produktes auf dem Markt. Englisch [lɔːntʃ]

Also, liebe Häusle-Präsentierer: Eure federkerngepolsterte Möbel-Diskounter-Lümmellandschaft zum Super-Schnäppchenpreis könnte man mit viel gutem Willen einen Loungebereich nennen. Das spricht sich Laundsch. Wenn das so schwer zu begreifen ist, dann sagt doch einfach wieder »Eck-Sofa«. Das trifft's dann auch in den meisten Fällen viel besser.

#Hackfleischplakette

Mittlerweile kann man kaum noch irgendwas lesen, ohne über #Hashtags zu stolpern. Ich finde das #lästig.

Wozu soll dieser Mist eigentlich gut sein? Es stört den #Lesefluss und ich weiß nicht, wie ich dieses komische Zeichen lesen soll, das hier regelwidrig ohne Leerzeichen einfach vorne an jedes beliebige #Wort drangebatscht wird. Vielleicht einfach einen Halbton höher?* Wäre ich bei #Twitter, könnte ich das ja noch verstehen – die haben diesen #Hashtag (zu Deutsch: #Gehacktesanhänger, #Haschischetikett oder auch #Doppelkreuzmarkierung) quasi erfunden. Verschlagwortung heißt der Vorgang wohl.

Aber neuerdings findet sich dieser Quatsch in jeder Zeitung (wo er nicht nützt), im Fernsehen (wo er genauso wenig nützt) und sogar in der Werbung (wo er zudem auch noch niemanden interessiert). Ich fühle mich dadurch belästigt. Ich will nicht dauernd nutzlose Zeichen lesen, die nichts zum #Informationsgehalt beitragen.

Schönes Beispiel: Das WDR3 Abendprogramm vom 13.09.2018.

20.15: #jahrhundertsommer - Sonne satt und Schattenseiten. Doku D 2018 21.00: #weltuntergang - Der Sommer, der ins Wasser fiel. Reportage

Wo liegt der Nutzwert dieser Hashtags? Kann man die nicht einfach weglassen und das folgende Wort regelkonform groß schreiben? Ist das jetzt chic, trendy, angesagt? Steuern diese Doppelkreuze irgendeine relevante Information bei? Warum muss es „Häschtäck jahrhundertsommer“ heißen? Ist man ausgestoßen, ewiggestrig, out, wenn man den Marker einfach weglässt, ihn eventuell sogar durch einen Artikel ersetzt? »Der Jahrhundertsommer - Sonne satt und Schattenseiten«. Kann man für meinen Geschmack so lassen.

Ich kann der Täggerei nichts abgewinnen. Mich nervt das. Belasst die #Kreuzchen bei Twitter. Da gehören sie hin und da stören sie mich auch nicht weiter. Ich rufe hiermit zum #Hashtagboykott auf!

* Für Nichtmusiker: Das Kreuz ♯ bezeichnet in der Musik die Erhöhung eines Stammtons um einen Halbton.

Kreieren

Das neue Lieblingswort aller Fernseh-, Radio-, Internet- und Print-Journalisten muss auf Teufel komm raus in jede Reportage eingebaut werden. Das kreiert ein Problem.

Und zwar für mich. Mir geht diese neue Kreativität nämlich momentan ziemlich auf den Geist. An allen Ecken und Enden wird kreiert, dass es nur so eine Art hat. Besonders, wenn es um Übersetzungen aus dem Englischen bzw. Amerikanischen geht. Dort wird ja noch viel mehr kreiert als hier – und da kommt es vermutlich auch her: „Schief ist englisch und englisch ist modern“. Kreieren ist hip, kreieren ist in.

Allein schon das Schriftbild finde ich scheußlich: kreieren liest sich im ersten Anlauf immer wie »krei'eren«. Dann muss man innehalten, wieder zurück und nochmal richtig lesen: »kre'ieren«. Im Duden ist kreieren nicht einfach nur „machen“ sondern ganz explizit:

- (bildungssprachlich) (eine neue Mode) schaffen, gestalten, erfinden

- (bildungssprachlich) als Eigenes, eigene, persönliche Prägung o. Ä. hervorbringen

- (Theater) eine Rolle als Erste[r] spielen

- (katholische Kirche) zum Kardinal ernennen

Man mache sich nur einmal die Mühe und gebe „kreiert“ bei google.de ein. Hier einige Highlights:

Er glaubt nicht, dass die Digitalisierung nur Profiteure kreiert. Wer kreiert Namen für neu erfundene Dinge? Formel E kreiert Mini-Europameisterschaft. Denn Helden werden nicht dadurch kreiert, dass sie taktisch und mannschaftlich klug Platz machen [...] Jedes Problem wurde vom Verstand kreiert und besteht, solange der Geist daran festhält. Die grundlegendste Möglichkeit, eine Torchance zu kreieren, ist der Spielaufbau.

Also: entweder ist es bildungssprachlich, was wir wohl bei den meisten hier gezeigten Beispielen ausschließen dürfen, oder es hat was mit Theater oder Ecclesia Catholica zu tun, was hier ebenso nicht der Fall zu sein scheint. Aber wie kann Digitalisierung Profiteure kreieren? Wie können Helden, Europameisterschaften, Torchancen oder (am weitesten verbreitet) Probleme kreiert werden? Kreieren hat doch immer etwas mit Kreation oder Kreativität zu tun – dem Schaffen von Dingen. Und genau deshalb kann man weder Menschen (Profiteure, Helden), noch Immaterielles (Probleme, Torchancen) kreieren. Das Wort ist hier einfach fehl am Platz. War kreieren anfangs noch ein unreflektiert übernommener und falsch verwendeter, jedoch selten auftretender Anglizismus, so hat es sich heute aller Fesseln entledigt und ist – egal, ob sinnvoll oder sinnfrei – allgegenwärtig.

Aber gibt es denn eventuell Möglichkeiten, unsere Beispielsätze zu ent-kreieren? Versuchen wir's:

Er glaubt nicht, dass die Digitalisierung nur Profiteure hervorbringt. Wer denkt sich Namen für neu erfundene Dinge aus? Formel E führt Mini-Europameisterschaft ein. Denn Helden werden nicht dadurch geschaffen, dass sie taktisch und mannschaftlich klug Platz machen [...] Jedes Problem wurde vom Verstand erzeugt und besteht, solange der Geist daran festhält. Die grundlegendste Möglichkeit, eine Torchance zu erarbeiten, ist der Spielaufbau.

Man sieht: Auch ohne das schicke neue Modewort kreieren kann man mit etwas Kreativität ganz normale deutsche Sätze kreiereiereieren.

Und ... ja

Manche Leute wissen einfach nicht, wie man Aufzählungen ordnungsgemäß über die Bühne bringt. Das kann für Zuhörer recht anstrengend sein.

Wer kennt sie nicht, die Ohne-Punkt-und-Komma-Plappermäuler, die stundenlang und mit wachsender Begeisterung aufzählen, was sie so alles machen, können, haben, wissen, dürfen oder wollen? Wenn die plötzlich und unerwartet fertig sind mit ihrer Litanei, dann schließen sie oftmals mit „und ... ja“. Da sträuben sich mir die Nackenhaare – ich kann's echt nicht mehr hören.

Leser, die sich ein bisschen mit HTML auskennen, wissen, was eine sogenannte "unsorted list" (<ul>), ist. Das ist eine unsortierte Liste, bei der jeder Listeneintrag ("list item", <li>) automatisch mit einem Punkt ("bullet", "·") eingeleitet wird. Die unsortierte Liste hat den Vorteil, dass man nicht von vorneherein wissen muss, wie viele Einträge in diese Liste gehören. Sie hat auch keine Hierarchie. Man kann also einfach mal so ins Blaue hinein aufzählen und aufzählen und aufzählen und ... ja.

| Beispiel einer unsortierten Liste (HTML) | ||

| Code | Bemerkung | Ergebnis |

| <ul> | Beginn der unsortierten Liste |

|

| <li>putzen</li> | erster Listenpunkt | |

| <li>waschen</li> | zweiter Listenpunkt | |

| <li>einkaufen</li> | dritter Listenpunkt | |

| <li>... ja</li> | wirklich ein Listenpunkt? | |

| </ul> | Ende der unsortierten Liste | |

Mir kommt es häufig so vor, als seien solche Und-ja-Zeitgenossen selbst ziemlich unsortiert. Einfach mal drauf los plaudern, bis man nichts mehr zu sagen hat, so ihre Devise. Sollte es nicht möglich sein, das letzte »und« einfach wegzulassen, wenn sowieso nichts mehr folgt? Mich als Zuhörer irritiert das kolossal. Ich lege mir beim Sinn-Erfassen ja schließlich selber vor meinem geistigen Auge eine virtuelle Liste an, die ich dann in den Kontext des Gesagten einbette. Wenn also im letzten Listeneintrag nur »ja« steht, dann muss ich die ganze bisher erstellte Liste im Kopf erneut durchgehen („parsen“) und den letzten Eintrag löschen. Auch wenn das automatisch, unterschwellig und blitzschnell abläuft, finde ich es lästig.

Meistens soll diese fast schon manische Aufzählerei die Quasselstrippe wohl davor schützen, dass ihr jemand ins Wort fällt: „Quatsch mir nicht dazwischen. Du merkst doch, dass ich noch nicht fertig bin. Ein bisschen mehr Rücksicht darf man ja wohl erwarten.“ (der Soziolinguist nennt das Rederecht). Das alles steckt in diesem kleinen Wörtchen »und«. Und weiter geht der Sermon – Augen zu und durch. Wenn dem Schwätzer dann aber nach dem letzten »und« plötzlich nichts mehr einfällt, dann kommt ein linkisches, fast schon hilfloses, auf jeden Fall jedoch völlig sinnloses »... ja«. Im Klartext: „OK, du darfst jetzt auch was sagen (aber mach's kurz).“

Liebe Dampfplauderer und Endloserzähler: Wenn ihr das nächste Mal etwas aufzählt, überlegt euch doch vorher, was alles auf die Liste soll und fangt dann erst an zu reden und bildet dann bitte einen ganzen, abgeschlossenen Satz und lasst dieses blöde »ja« am Ende weg und ... ja, das wollte ich eigentlich nur mal los werden.

Smart?

Ist Ihr Home „clever, gewitzt“, „von modischer und auffallend erlesener Eleganz“, oder sogar „fein“? Dann haben Sie sicherlich ein Smart Home.

So definiert unser aller Duden nämlich das Wort smart. Was, so möchte ich fragen, ist zum Beispiel an einem Smart Phone im Format einer ausgewachsenen Tafel Goldnuss-Schokolade von erlesener Eleganz, geschweige denn clever? Dieser ganze Smart-Hype geht mir im Moment einfach tierisch auf die Nerven. Alles ist auf einmal smart. Mein Haus, mein Kühlschrank, mein Fernseher, mein Telefon, meine Uhr, sogar meine Kleidung. Allesamt clever und gewitzt, oder was? Da möchte ich aber heftigst widersprechen.

Was ist an einem Kühlschrank smart, der sich ständig ohne mein Zutun im Internet herumtreibt und Lebensmittel für mich bestellt? Muss der das? Kann er das nicht einfach mir überlassen? Vielleicht habe ich momentan gar keine Lust auf das Zeugs, das er mir bestellt. Und wer räumt dann den ganzen Plunder in den Smart-Fridge, wenn ich bei Anlieferung nicht zu Hause bin?

Was ist an einem Home, vulgo Haus, smart, das den ganzen Tag im Internet auf Befehle lauert, um die Heizung einzustellen, die Rollläden zu betätigen, das Licht ein- und auszuschalten? Gewitzte Hacker sind heute in der Lage, mein cleveres Haus sozusagen auszulesen und wissen dann genau, dass die Heizung auf Minimum steht, die Lichter über einen Zufallsgenerator geschaltet und die Rollläden über einen Timer gesteuert werden. Mit anderen Worten: Ich bin unterwegs auf Urlaubsreisen. Herzlich willkommen in meinem Smart Home!

Und mein Smart Phone teilt aller Welt ständig mit, wo ich mich gerade aufhalte, ob und wann ich gerade unterwegs bin und wenn ja wohin. Es hält mich den ganzen Tag von der Arbeit ab, macht mein Familienleben zunichte, gaukelt mir Freundschaften vor und schreibt mir in Zusammenarbeit mit meiner Smart Watch auch noch vor, wann und was ich zu essen habe, wann und wie lange ich schlafen soll – und: Sport, Sport und nochmal Sport. Die passenden Smart Clothes senden derweil Informationen über Herzfrequenz, verbrannte Kalorien, Atemfrequenz und wer weiß was sonst noch an mein Smart Phone. Potzblitz!

Da sich diese Gerätschaften allesamt im Netz tummeln, kosten sie natürlich auch noch Gebühren. Ständig. Und wer im Einzelnen was mit meinen Daten in der Smart Cloud tut, das weiß auch niemand so genau. Vermutlich gibt es aber mehr interessierte Parteien, als mir recht sein kann. Wer weiß, ob meine Krankenversicherung nicht schon einen direkten Draht zu meiner Smart Watch hat (Stichwort: Beitragsanpassung), oder meine Banking-App heimlich mit dem Finanzamt unter einer Decke steckt?

Die smarten unter meinen Lesern werden es bereits vermutet haben: Ich besitze gar keines der oben genannten Gadgets. Aber wenn ich mich so umschaue, dann stelle ich immer häufiger fest, dass ich mit dieser Einstellung einer Minderheit angehöre. Viele können sich heutzutage ein Leben ohne ihr Smart-Gedöns gar nicht mehr vorstellen. Ich finde das beängstigend.

„Schöne neue Welt“, kann ich da nur sagen. Für ein bisschen Bequemlichkeit begeben wir uns freiwillig und sehenden Auges jener Rechte und Freiheiten, um die uns viele andere unterdrückte, bespitzelte und überwachte Zeitgenossen glühend beneiden. Wir machen uns zu gläsernen Bürgern, die von Staat und Industrie an der kurzen Leine geführt werden. Und wenn wir nicht spuren: Ein leichter Ruck genügt, und schon gehen wir wieder brav bei Fuß. Ist das etwa smart?

Sagt mal, BBC TopGear Deutschland ...

... bei euch ist aber garantiert mehr als nur ein Rad locker, oder?

Ich habe mir gerade mal rein interessehalber euer neues Heft September-Oktober 2017 gekauft. Und was mir da zum Preis von € 5,90 für ein unglaublicher Quatsch zugemutet wird, das ist mir bisher noch nicht untergekommen. Dieser stets bemüht locker-jugendliche Ton, der sich durch sämtliche ... na, sagen wir mal ... „Reportagen“ zieht und dazu auch noch das ständige Duzen des Lesers, das alles geht mir gehörig gegen den Strich. Die Leute, die für euch schreiben, können einem wirklich den letzten Nerv rauben. Kleine Kostprobe gefällig? Zum Jaguar XE 2018 gelangen dem Schreiberling S. Wagner z.B. folgende Gemmen der Gegenwartsprosa:

„Ein an sich ruhiger, wenig turbolochiger Zeitgenosse, der nur beim Ausdrehen unangenehm vierzylindert.“ „Er macht tatsächlich sowas wie Laune, allradet (Serie) grippig, aber leichtfüßig.“

„Die Extra-Power und der etwas vollere Sound komplementieren ein Chassis, an das noch immer keiner der Rivalen heranreicht. Der Jag teilt sich wunderbar mit, ist Hecktriebler mit Leib und Seele.“

Der Jag vierzylindert also wenig turbolochig, und er allradet grippig? Kann es sein, dass der Autor S. Wagner morgens vergessen hat, seine Medikamente einzunehmen? Und jetzt hat er zu viel Extra-Power, die sein mangelhaftes und wirres Deutsch komplementiert? Ich möchte es, in Anlehnung an seine eigenen Worte, mal so ausdrücken: „S. Wagner teilt sich wunderlich mit, ist Phrasendrescher mit Leib und Seele.“

Hier noch ein weiteres Kleinod, das S. Wagner zum Seat Leon Cupracer aus der virtuellen Feder floss:

„Reichlich unbeeindruckt von meiner heldenhaften Rettungsaktion schüttelt sich der Leon kurz durch und zimmert seine Vorderachse am nächsten Scheitel fest, als hinge er an einem gespannten Bungee-Seil mit mächtig Heimweh.“

Da kann ich nur, Wilfried Schmickler zitierend, dazwischenrufen: „Aufhören! Hör'n Se auf, Herr Wagner ...“. Es ist wirklich unglaublich, unfassbar, unerträglich, was der Mann sich zusammen schreibt. Dazu S. Wagner: „Ich vernehme ein sehr lautes innerliches »Waaaaah«“. Das glaube ich sofort und ohne weiteres.

Leere Versprechungen auf dem Titelblatt

Davon abgesehen ist schon der Aufmacher auf der Titelseite eine Frechheit: „Der GTI ist zurück. Neuer VW Up GTI trifft auf Bugatti Chiron, [...]“. Wenn ich mir dann anschließend den Artikel durchlese: Da wird in einer Tour nur der neue Up GTI über den grünen Klee gelobt. Der Chiron steht nur auf ein paar Fotos als Statist daneben und wird mit kaum einem Wort erwähnt. Der namentlich ungenannte Redakteur (S. Wagner?) hat wohl keine Genehmigung bekommen, sich dem heiligen Gral des Automobilbaus auf weniger als zehn Meter zu nähern – kann ich auch irgendwie nachvollziehen, bei der brisanten Paarung „leicht überforderter Tastaturquäler trifft auf Zweieinhalb-Millionen-Euro-Super-Sportwagen“. Aber dann weckt doch auch bitte nicht großmäulig auf dem Titelblatt Hoffnungen auf einen Vergleichstest oder ähnliches, dem dann im Heftinneren nur ein wenig inspirierter, eher fader Fahrbericht über lediglich eines der angekündigten Fahrzeuge folgt, mit dem niemand – wirklich niemand – auf »große Fahrt« (GTI = Gran Turismo Injection) gehen möchte.

Wenn das der Neue Deutsche Motorjournalismus ist, dann verzichte ich gerne und greife zur Springer-Presse. Die ist mir zwar politisch eher suspekt, dafür beschäftigt sie aber richtige Journalisten, die ihr Metier beherrschen. Bei denen ist zwar auch ständig alles „irre“, aber sie können ganze Reportagen schreiben, ohne einen einzigen selbstgeschnitzten Neologismus zu verwenden. Interessant statt nervig, informativ statt einseitig: so geht das.

Sorry, TopGear, aber der frische Wind, der wohl offensichtlich durch euer Blättchen wehen soll, riecht verdächtig streng nach flatus cerebri.

Nachtrag im März 2018: Auch die bisher als seriös geltende Fachzeitschrift auto motor und sport* beschäftigt mittlerweile einen ähnlich kreativen Sprachverunstalter wie TopGear: Sebastian Renz. In einem SUV-Vergleichstest in Heft 6/2018 erfand er unter anderem die Raumwunderei, einen nicht so zusammencontrollerten Audi, eine sich eilig verdoppelkuppelnde S tronic, einen sich der nächsten Geraden entgegengrippenden Q3, einen quermotorigen und vorderradantriebigen X1, eine knobelige Bedienung, Sitze mit Sinn ergebender Seitenhaltintensität, katapultige Stöße, ein wandleriges Doppelkupplungsgetriebe, alltagsclevere Funktionen, eine herausforderungsreiche Bedienung und einen BMW, der sich hinterradagil und lastwechselmotiviert fährt. Hut ab vor so viel Einfallsreichtum! Davon kann sich S. Wagner aber noch ein bis zwei dicke Scheiben abschneiden.

* Eigenbeschreibung: „Die Auto-Zeitschriften der Motor Presse Stuttgart stehen weltweit für fachliche Kompetenz und journalistische Qualität.“

Reflexive Radikalisierung

Wie man hört, radikalisieren sich in letzter Zeit immer mehr muslimische Männer und Frauen. Wie machen die das eigentlich?

Radikal: eine extreme politische, ideologische, weltanschauliche Richtung vertretend [und gegen die bestehende Ordnung ankämpfend], Adjektiv. So weit die Definition des Dudens. Radikalisieren ist ein von diesem Adjektiv abgeleitetes Verb. Es bedeutet gemäß den Wortbildungsregeln radikal machen.

Was hat es nun aber mit dem reflexiven Verb sich radikalisieren auf sich? Kann sich jemand selbst radikalisieren, d.h. auf sich selbst dergestalt einwirken, dass er radikal wird? Ergibt das irgendeinen Sinn? Nehmen wir an, ich sei ein friedliebender Mensch, der viel Zeit hat. Wie stelle ich es an, dass ich mich radikalisiere? Radikales lag mir ja bisher eher fern. Ich führe also intensive Selbstgespräche und werde von Tag zu Tag radikaler in meinen Ansichten, die sich aus dieser inneren Diskussion ergeben. Ja, klar.

Der normale Weg wird wohl eher sein, dass irgendein Dritter auf mich einwirkt, auf mich einplaudert, mich zuquatscht, mir wirres Gedankengut einpflanzt und mich auf diese Weise allmählich auf sein radikal schwarz-weißes Weltbild einschwört. Das würde ich als radikalisieren bezeichnen. Ich habe aber dazu keinen Beitrag geleistet. Der andere hat geredet, ich habe geglaubt. Nicht ich habe, sondern er hat mich radikalisiert.

Sich radikalisieren – woher kommt nur dieser Ausdruck und wer hat ihn erfunden? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er im Grunde genommen ziemlich rassistisch ist: Erweckt er doch den Eindruck, dass jeder Muslime in sich die Saat des Bösen trägt, die nur zum Keimen gebracht werden muss. Und wenn niemand darauf regnen möchte, dann tut's der Muselmann eben selbst. Kein Problem! Eben noch war er ein netter Ehemann, Familienvater, Nachbar, Kollege und auf einmal – zack – beschließt er, den offenbar genetisch vorbestimmten Pfad einzuschlagen und sich zu radikalisieren. Kein Imam, kein Mullah, kein Prediger ist dazu nötig; das geht wie von selbst. Ja, klar.